在华夏大地的广袤版图上,星罗棋布着众多历史文化名地,它们宛如颗颗璀璨明珠,串联起中华民族数千年的文明脉络。从古老的历史文化名城,到宁静的名镇、名村,再到充满故事的历史文化街区,每一处名地都承载着深厚的历史底蕴、独特的文化价值,是我们不可多得的宝贵财富。

历史文化名地项目是历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、历史文化街区项目的统称,也是四川省政府乃至全国下一个五年规划项目清单上不可或缺的任务。

一、守护根脉:为什么要开展历史文化名地项目?

1、是彰显我国文化自信的实践

历史文化名地是一部部鲜活的史书,它们以建筑、街巷、文物等物质形态,以及民俗、技艺、传说等非物质形态,记录着不同历史时期的社会风貌、生产生活方式和人们的智慧创造。例如平遥古城,完整地保存了明清时期县城的原型,从城市布局到建筑风格,都生动展现了那一时期的经济、文化和社会制度。

习近平总书记强调:“历史文化遗产承载中华民族的基因和血脉,是坚定文化自信的根基”。其意义体现为三重国家意志:守护文明根脉,彰显历史连续性;创新活化基因,激发文化生命力;塑造国家名片,掌握文明话语权。

2、符合省级大文旅政策导向

习近平总书记对四川文化和旅游发展寄予厚望、多次作出重要指示,赋予共建巴蜀文化旅游走廊的重大任务,要求充分绽放独特的自然生态之美、多彩人文之韵,谱写美丽中国的四川篇章。

根据四川省人民政府、四川省住房和城乡建设厅、四川省文化和旅游厅、四川省文化和旅游厅等省政府及部门官网,四川日报等媒体文章,自2024年底至2025年7月,各级主体均释放了文旅融合项目的强烈信号,如下表:

2025年7月1日,四川日报在标题为“文旅大省蝶变图强”的文章中四提决心和力度,直言打造文旅强省就是全省下一个五年规划的重中之重。四川省拥有36座历史文化名城、77座历史文化名镇、31座历史文化名村,112条历史文化街区,数量居于西部第一、全国前列,做好历史文化名地项目显然成为建设文旅强省的关键。

3、是顺应文旅经济增长的趋势

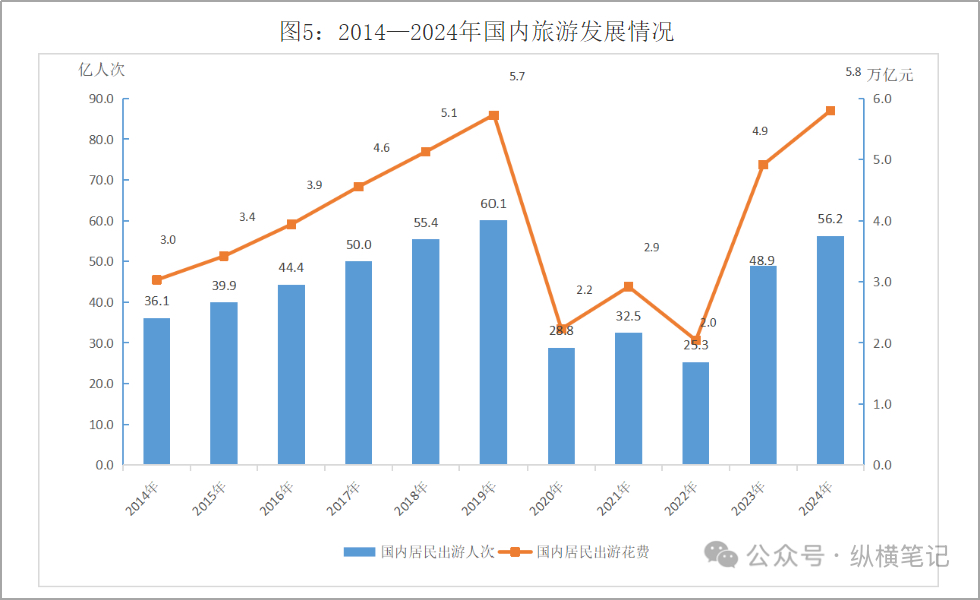

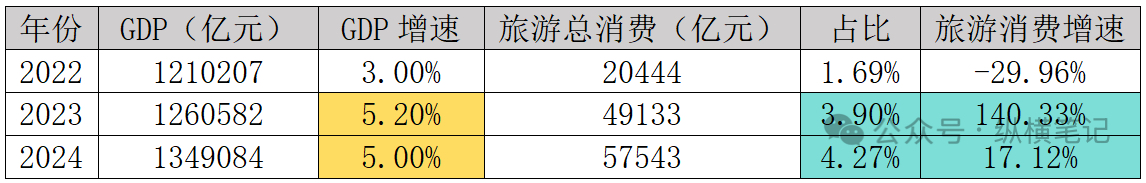

根据《中华人民共和国文化和旅游部2024年文化和旅游发展统计公报》,2024年国内居民出游56.2亿人次,同比增长14.8%,国内居民出游总花费5.8万亿元。,相较2022年、2023年已经实现两连增,总体已恢复到2019年的峰值水平。

图源:中华人民共和国文化和旅游部

https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202505/t20250530_960335.html

根据2022年、2023年、2024年中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报,对比近三年国内GDP及旅游总消费金额及增速,后疫情时代2023年及2024年,旅游消费占GDP比重两连增,增速占比均远超GDP增速,成为经济高增长的优质引擎。

4、是弥补四川文旅产业大而不强的需求

引用四川日报观点,四川文旅发展成效显著,但景强文弱、大而不强、高端业态和高附加值产品开发不足等短板明显存在,细分体现在以下三方面:

顶级景区数量领先但文化IP深度不足。例如:三星堆-金沙遗址虽为世界级文化遗产,但文化衍生品开发滞后于故宫、敦煌等IP,高附加值文创产品占比低。红色旅游资源(全国经典景区50个)未能形成如井冈山、延安的全国性红色教育品牌。

非遗资源富集但产业化程度低。全省非遗馆、传承所达623个,但产业化项目稀缺。对比贵州“村BA”成功融合苗绣、非遗民宿等业态,我省缺乏类似现象级文旅融合案例。

产品结构单一,观光依赖度高。我省A级旅游景区中近90%为观光型,休闲度假、文化体验类产品稀缺。对比云南“沉浸式演艺”(如《丽江千古情》)、贵州“数字文旅”(长征数字艺术馆),四川高端业态创新不足。

在此背景下,建设文旅强省是优势资源活化利用的深度需求,也是地方经济扶摇直上的财富密码。当如何“以文塑旅”成为文旅强省破局的关键,拥有着深厚文化底蕴的历史文化名城、名镇、名村、街区自然享有天然优势。

二、匠心雕琢:如何策划历史文化名地项目?

1、什么是历史文化名地(名城、名村、名镇、街区)项目?

(1)历史文化街区、村镇

1982年,我国首部《中华人民共和国文物保护法》(以下简称“《文保法》”)对历史文化名城做出定义:指文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市。

至2023年3月,经国务院批复认定的历史文化名城共有141座。如北京,是首批国家历史文化名城和世界上拥有世界文化遗产数最多的城市,三千多年的历史孕育了故宫、天坛等众多名胜古迹。

(2)历史文化街区

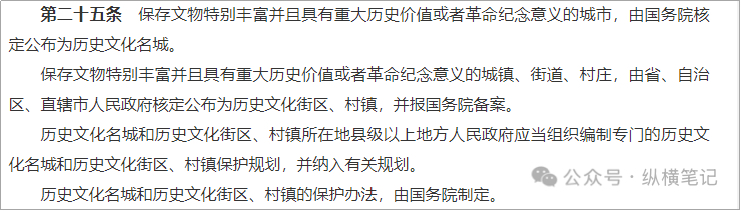

1982年以后,《文保法》经5次修正、2次修订,形成现今版本(中华人民共和国主席令第三十五号)。该版本对名城的定义未做修改,但增加了历史文化街区、历史文化名村镇的定义:保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄,由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇,并报国务院备案。

图源:国家文物局

http://www.ncha.gov.cn/art/2024/11/9/art_2301_42898.html

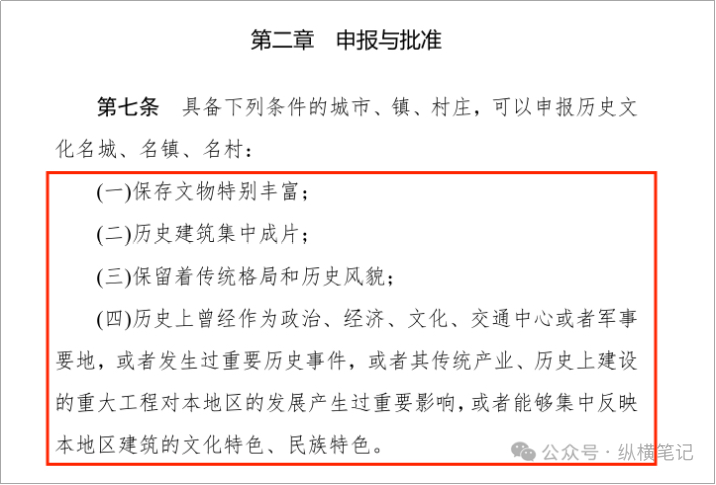

(3)历史文化名城、名镇、名村认定

2008年,国务院发布《历史文化名城名镇名村保护条例》,后在2017年经修订形成当前版本。该版本细化了历史文化名城、名镇、名村的定义和认定方式:

数据源:国家法律法规数据库

https://flk.npc.gov.cn/detail2.htmlZmY4MDgwODE2ZjNlOThiZDAxNmY0MjNlNTA5MTAzZDY%3D

(4)四川省关于历史文化名城、街区、名镇、名村认定流程

依据《四川省历史文化名城名镇名村和历史文化街区申报管理办法》规定包括定性条件和定量条件:①定性条件:历史悠久、近现代社会地位高、见证党的发展史、见证国家发展史、见证改革开放史、凸显民族融合特性;②定量条件:保护范围或建筑面积达到一定程度。

总体上,遵循以下原则:应保尽保、延续文脉、合理利用、改善民生、经济实用、安全美观的原则,做到 “六不”,即不大规模、成片集中拆除现状建筑;不大规模新增建设规模;不大规模、强制性搬迁居民;不随意迁移、拆除历史建筑;不破坏传统格局和街巷肌理;不破坏地形地貌。

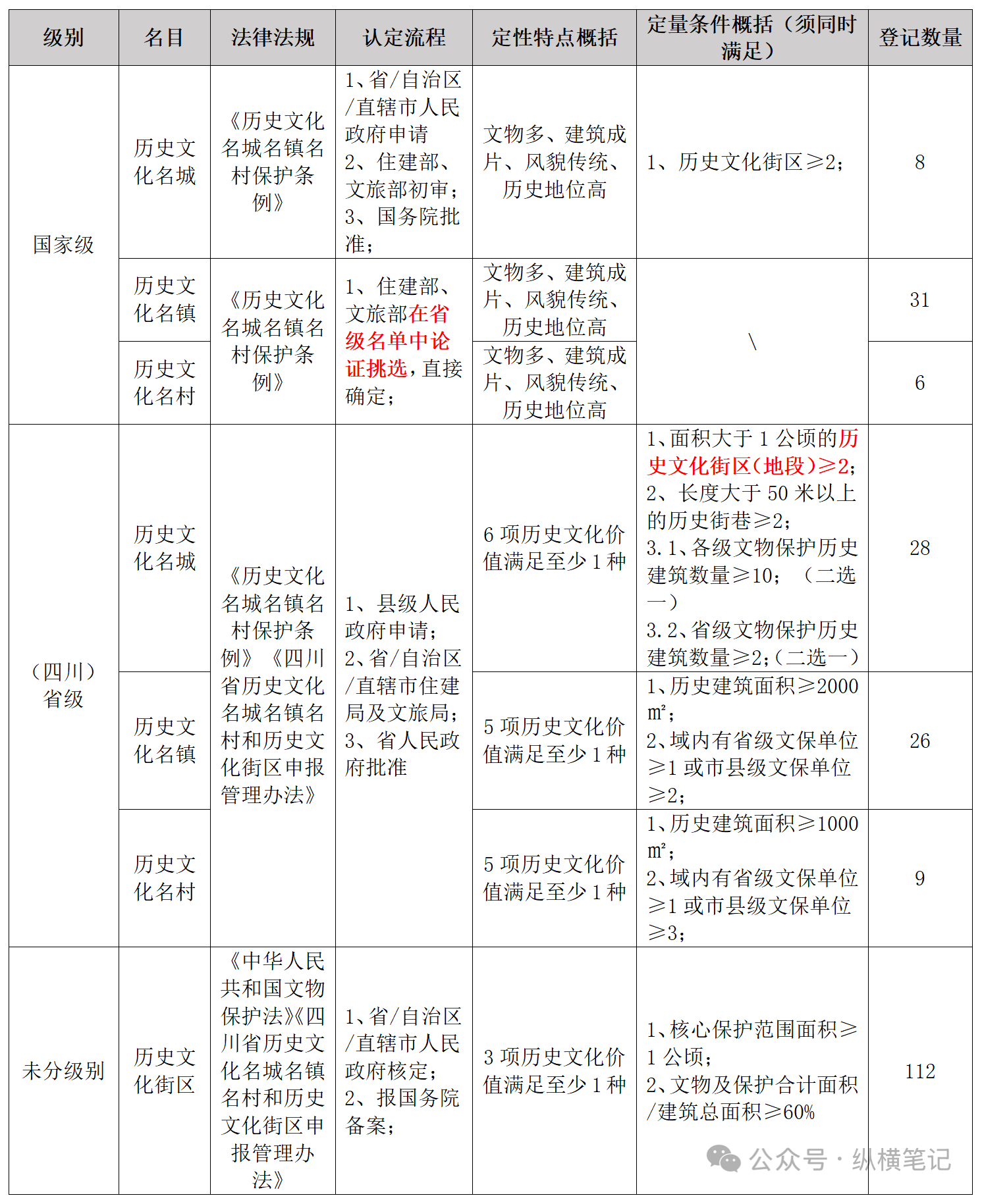

历史文化名地各级认定流程总结如下表:

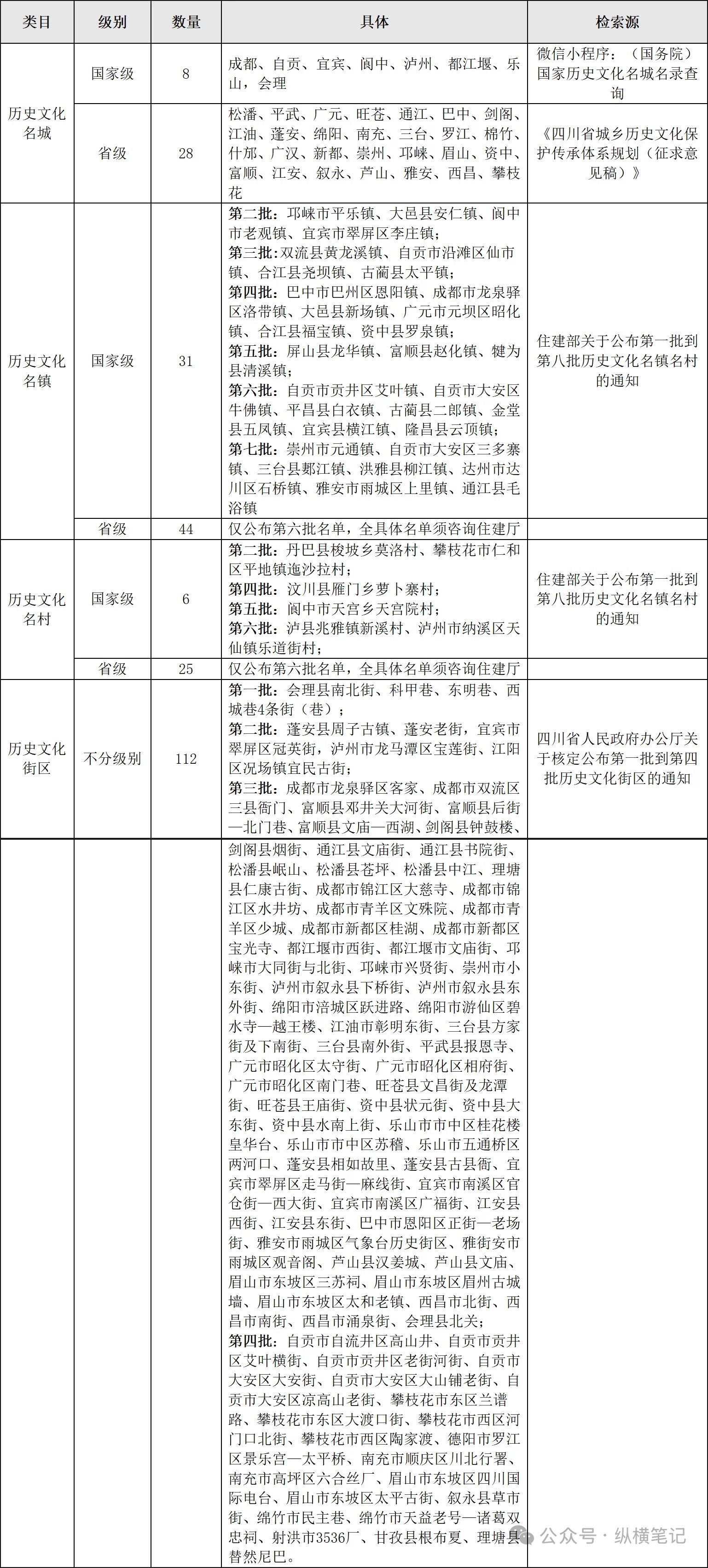

2、四川省历史文化名城、镇、村、街区清单

依据《四川省城乡历史文化保护传承体系规划(征求意见稿)》,截至2024年12月末,四川省共有8座国家级历史文化名城、31个国家级历史文化名镇、6个国家级历史文化名村、28座省级历史文化名城、26个省级历史文化名镇、9个省级历史文化名村、112片历史文化街区。

目前我省已公布完整数量如下:

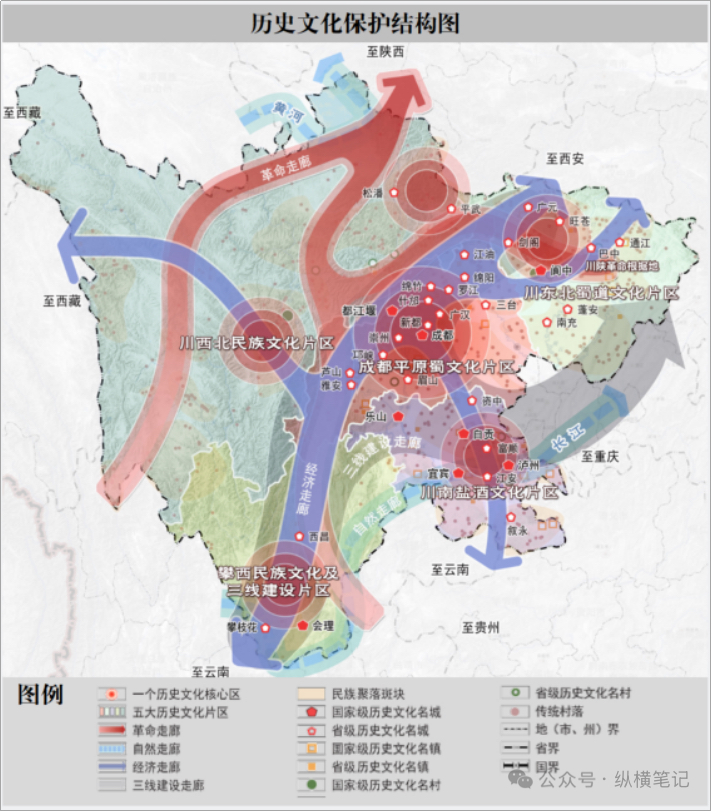

图源:四川省城乡历史文化保护传承体系规划(征求意见稿)

从我省历史文化保护结构图可见,全省文化集群主要以“一核四廊、五区多点”为主。故在上述节点上的县区更应有主动把握资源禀赋的意识,预见性的筹备历史文化名地项目。

三、策划思路:历史文化名地项目的建设内容有哪些?

依据《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南(试行)》的通知》及《文化保护传承利用工程实施方案》,此类项目建设内容需满足:修缮、风貌提升、环境改善、基础设施提升、必要的智慧化管理等几类,避免内容过于单一。

历史文化名地建设内容可包括:

1、建筑保护修缮和活化利用:

维护历史建筑、传统风貌建筑的场地环境、平面布局、立面形式;保持原有高度体量、外观形象、色彩、结构和室内有价值的部件,做好保护修缮、结构加固、适应性改造与利用工作。

2、历史风貌保护修复与提升:

采取改变立面形象与色彩材质、门窗样式、改造空调机架雨篷、添加坡屋顶、替换屋面材料等改造措施,进行外观整治,确保风貌一致协调。对项目范围内的空闲地,可按照规划设计要求,进行肌理织补,修复传统肌理,“镶牙式”新建必要的建筑,延续历史文脉,塑造整体风貌。

3、周边环境配套改善

改善公共空间、历史水系、街巷广场铺装、标识系统,保护和合理恢复历史水系,优化建设绿化景观与公共空间,完善历史街巷、广场的铺装,提升公共空间景观环境品质等。

更新改造公园绿地、广场等公共空间;提升必要的滨水景观,改扩建必要的滨水栈道、慢行步道等;保护修复历史街巷的道路与铺装,对关键历史节点进行重点设计和改造,通过铺装、地景、标识等方式展示历史文化。

4、必要基础设施与防灾设施提升

利用既有设施,探索形成安全有效的基础设施服务体系,构建适应性强的防灾应急和自救体系。完善给水、排水、电力、电信、热力、燃气等各项基础设施,配建消防、防洪、防雨防潮、白蚁防治、防雷等防灾减灾设施,适度加建停车设施等。

5、公共文化设施建设提升

充分利用既有建筑或科学选址新建,研究确定公共文化设施的清单、规模和主题。建设与非物质文化遗产保护传承相关的、规模适度的展示馆、传承馆、体验馆、档案馆、活动室等,结合历史文化展示利用需要和群众需求,建设必要的展示、宣教等设施,或博物馆、城市书房等相关文化设施。

6、必要动态监测与智慧化管理

结合智慧化交通、智慧化消防、智慧化工程管线等领域动态监测与管理系统建设,做好数字化采集,开展对历史文化遗产的动态监测与预警,智慧化管理历史文化街区,及时发现问题和反馈问题,提升智慧化监测与管理水平。

四、多元汇聚:历史文化名地的资金来源及收益点有哪些?

包括中央预算资金、省级财政补助、政策性银行贷款、商业银行贷款、专项债、政策性金融工具(基金)等。按照用途可分为两类,可做项目资本金和不可做项目资本金。

1、中央预算内投资资金

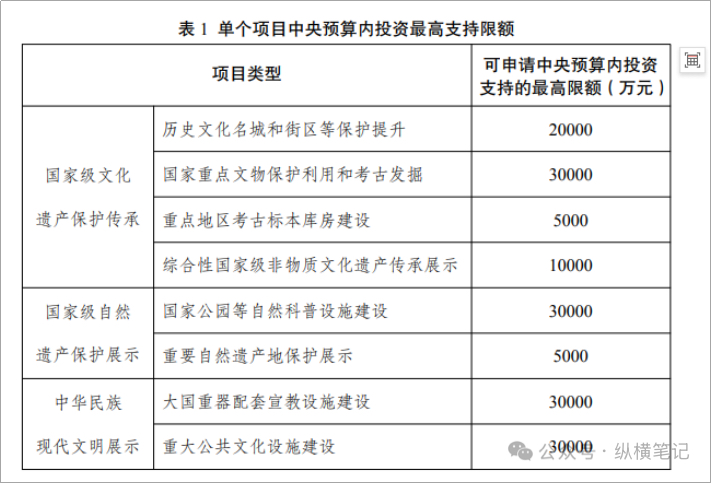

根据《文化保护传承利用工程实施方案》,国家级历史文化名城和街区等保护提升可申请中央预算内投资资金,按照直接投资、资本金注入、投资补助等资金安排方式向项目法人或单位发放,但单个项目不超过2亿元。

图源:《文化保护传承利用工程实施方案》

2、省级财政补助

省级财政补助是历史文化名地项目的辅助资金,其额度通常在几百万至两千万左右。

第一类,通常由省级行政规章规定一定的条件与额度,例如《关于支持文化和旅游深度融合发展 做大做强文化旅游业的若干政策》中提及,鼓励各地开展文旅融合项目策划,对“文旅+百业”等场景项目符合条件的给于财政补贴。

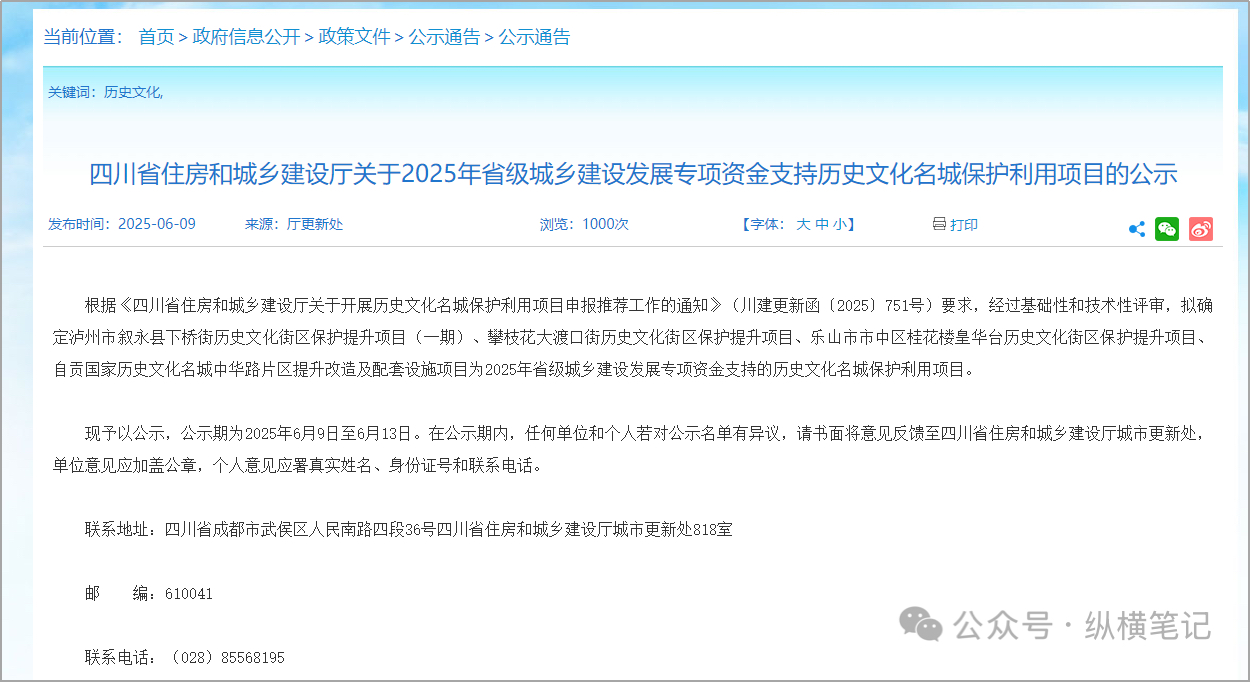

第二类,省级城乡建设发展专项资金,通常由住建厅或文旅厅进行审核评定,并向社会公布:

图源:四川省住房和城乡建设厅

https://jst.sc.gov.cn/scjst/gongshitg/2025/6/9/f1bce65b7d8f46c9a22e6b351677f652.shtml

3、政策性银行贷款

政策性银行贷款是历史文化名地项目的主要资金来源,因其款项额度高、利率通常较优惠、贷款期限较长。

第一类,农发行设有专门的传统村落保护贷款,针对传统村落名录中的村庄建设给予资金支持。

第二类,国开行设有直接的历史文化名城名镇名村保护贷款。

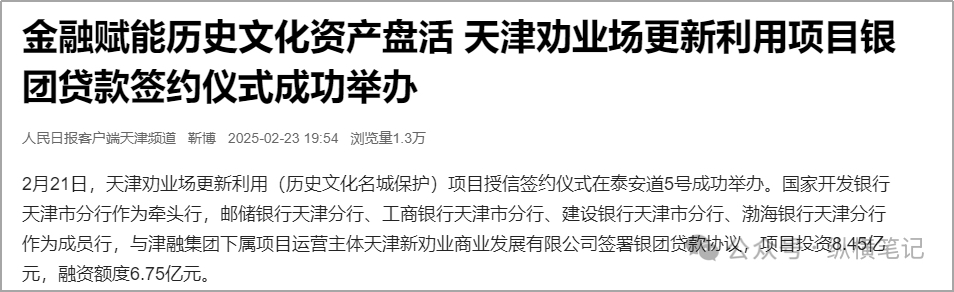

4、商业银行贷款

中共中央办公厅、国务院办公厅今年5月发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确指出,要健全多元化投融资方式。鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新,强化信贷支持。历史名城、名镇、名村、街区的更新都可以积极申请各类金融机构的支持。

苏州历史文化名城高质量保护和提升利用工程(一期)项目由国家开发银行牵手中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、苏州银行等6家银行组建银团,项目银团将提供208亿元金融支持。

图源:人民日报

5、专项债

自2017年首次将文化、体育和旅游等行业纳入社会领域产业专项债券投资范畴以来,国家层面先后出台了10余项文旅领域专项债券的政策文件。此外,近些年国家加大城市更新领域专项债发行比重,项目也可以通过老旧街区、传统村落等领域争取专项债券。

专项债对于文旅领域投资比重相较其他领域较低,很多大的项目建议通过债贷结合的方式争取资金,更有利于保障项目资金。

图源:债券信息网披露

6、其他方式

(1)政策性金融工具

今年首批政策性银行发布的基金拟包含文化旅游基础设施方向,可作为政策性银行贷款项目的资本金补充。

(2)超长期国债

2025年超长期特别国债资金支持的文旅设备设施更新改造政策,支持范围包括观光游览设备、游乐设备、演艺设备、智慧文旅设备、文物保护利用设备、电影设备、历史文化保护设备、银发旅游列车设备等八大领域。

(3)其他资金

旅游发展基金补助地方项目资金、基础设施领域不动产投资信托基金(REITs),此外还有社会资本,招商引资,社会捐赠等等资金,依据具体项目具体情况而异。

从资金拼盘角度:

针对历史文化名城和历史文化街区应首先考虑政策性银行贷款和专项债券,并同步争取中央/省级预算资金和基金作为项目资本金,此外,可以针对其他产品准入范围,积极争取商业银行、超长期国债等其他类型资金。如此,企业可最大程度上减小自筹资金投入压力。

五、资金闭环:如何实现历史文化名地项目收益及产业布局?

在当今时代,历史文化名城、名村、名镇与街区承载着深厚的历史底蕴与独特的文化魅力,成为地域文化传承与经济发展的关键载体。通过合理挖掘收益点与科学布局产业,不仅能有效保护这些珍贵的文化遗产,还能促进其可持续发展,实现文化价值与经济价值的双赢。

历史文化名地项目经营收入通常包含两类:

1、以文旅融合产生的“文旅+百业”的业态经营收入:

旅游门票、旅游讲解收入;景点可设置合理的门票价格,吸引游客前来参观游览,直接创造门票收入;

民宿经营收入、餐饮消费收入;

各类历史文化体验馆消费收入、文创产品销售收入、民族服饰租赁收入;历史文化名地的街巷中,特色商业店铺林立,形成独特的商业氛围;

文化活动与演艺收入;西安大唐不夜城演绎门票收入颇为可观;

广告牌租赁收入、游船或观光车经营收入等。

2、搭配研学等业态融合“农文旅”业态:

利用历史文化名地丰富的文化资源,开展各类教育培训活动。可与学校、教育机构合作,开发研学旅行课程,打造研学实践基地。此外,还可开设传统文化培训班,如书法、绘画、传统手工艺制作等,邀请专业老师授课,面向社会招生,传承传统文化的同时,创造经济效益。

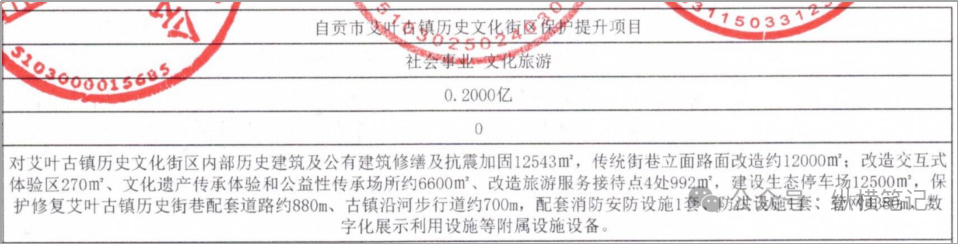

3、我司协助策划案例:XX市历史文化名城XX古镇片区改造提升项目

(1)项目收益策划思路

收入需紧紧围绕历史文化展开,主要以历史文化展示教育(研学)和历史文化体验(展览、销售、体验)两方面入手;

民宿、餐饮等商业化业态不宜过重;

用地性质与业态用途需保持一致;

《文保法》规定文保建筑明确不得改作企业资产经营。

(2)项目收益模式

自营与招商结合,包含研学、游船、文化体验、研学及配套、历史文化展示、文创产品销售等,辅助以场地租赁、活动策划等收入。

(3)产业布局

针对各片区的客群进行分析,引入不同的业态:

A片区依托其古时商旅集中点的定位,主要布局为“吃喝玩乐”,相应布局特色餐饮、川南长桌等业态;打造“川南夜宴”、皮影戏、川剧变脸等文艺演出;复合消费推出文创茶馆、手工糕点铺、古法酿酒馆等增强消费体验。

针对B片区,由于其文化历史建筑密集、观景平台较多,故布局“观赏住行”,打造研学+住宿+文创销售的综合业态。

目前该项目已成功申报政策性银行贷款,预计成功投放后将显著拉动古镇周边的旅游市场。

六、特殊要求:历史文化名地项目行政审批重点关注哪些?

除一般项目常见的行政审批手续之外,项目业主可能还应该办理以下手续:

1、专项保护规划(必需)

根据《中华人民共和国文物保护法(2024年修订)》第二十五条:历史文化名城和历史文化街区、村镇所在地县级以上地方人民政府应当组织编制专门的历史文化名城和历史文化街区、村镇保护规划,并纳入有关规划。

在名录内的名城、名镇、名村都必备该规划,可向地方人民政府、乡村集体申请。

2、关于保护传统格局、历史风貌和历史建筑的方案申请(可以通过有效策划免于办理)

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》地二十五条:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动,应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑;制订保护方案,并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:

改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动;

在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动;

其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

3、同级文物主管部门的意见(必须)

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》地二十八条:在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的,城市、县人民政府城乡规划主管部门核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证前,应当征求同级文物主管部门的意见。

4、城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门的批准(大部分可避免)

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》地二十八条:在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。

以上审批要件,建设单位可根据实际建设内容按照要求办理。

七、硕果累累:历史文化名地项目对地方政府有什么效益?

对于地方政府来说,开展历史文化名地类项目可以为地方文旅发展争取建设资金、促进文旅产业升级以及提升文化自信和提升地方经济发展。

1、政策支持与专项资金扶持

(1)国家级品牌背书

成功申报后可获得“中国历史文化名镇/名村”等称号,提升地区影响力(如浙江乌镇、福建土楼)。

(2)财政补贴与专项债

中央和地方财政对历史文化遗产保护有专项资金支持。

(3)土地指标倾斜

部分地区对历史文化保护项目给予建设用地指标奖励。

2、文旅经济与产业升级

(1)旅游收入增长

历史文化街区/村落可发展文旅产业,带动消费。

(2)特色产业培育

结合非遗、手工艺、民宿等打造差异化经济(如贵州千户苗寨的苗绣产业年产值超2亿元)。

(3)商业价值提升

历史街区改造后附近商铺租金上涨。

3、城市更新与乡村振兴结合

(1)改善人居环境

通过微改造提升基础设施(如潮州古城修缮后居民满意度提高)。

(2)盘活闲置资产

废弃古建筑可改造为文创空间、博物馆等(如上海思南公馆活化利用案例)。

(3)促进城乡融合

带动周边乡村发展(如浙江松阳“拯救老屋行动”激活76个古村)。

4、文化自信与社会效益

(1)增强地方文化认同

保护历史建筑、传统习俗,提升居民自豪感(如西安回民街成为城市名片)。

(2)教育科普功能

可作为青少年研学基地(如福建土楼列入世界文化遗产后成热门研学地)。

(3)提升城市软实力

增强城市在全国乃至国际的知名度(如平遥古城因申遗成功吸引全球游客)。

5、可持续发展与长期效益

(1)低碳环保开发

古建筑修缮比新建更环保(如北京胡同改造采用绿色建材)。

(2)长效经济模式

文旅+文创+数字技术结合(如故宫文创年收入超15亿)。

(3)政绩亮点工程

符合国家“文化强国”战略,易获上级表彰(如潮州古城获国务院督查激励)。

八、案例分享

1、山东省青岛市四方路历史文化街区保护更新项目

(1)建设背景及内容:

2019年,按照青岛市委、市政府的决策部署,市北区率先启动历史城区保护更新行动,分三期对四方路街区内历史风貌建筑进行保护修缮,拆除公共区域私搭乱建,结合建筑历史图纸,恢复老建筑原有形制。

图源:规划中国

(2)项目特色

保护修缮方面,项目坚守“修旧如旧、最小干预”的原则,对街区内106栋历史风貌建筑逐一编制保护更新方案。

采用传统材料和工艺(如局部修缮、原状整修、重点修复等8项传统工艺),保留历史痕迹。

产业导入方面,四方路街区更新项目尊重原有的场地历史,延续里院文化互动融乐的市井百态,留住场所记忆,赋予文化价值,吸引游客,带动经济增长。

业态布局方面,市北区依托22里89院的里院建筑群,将历史底蕴与现代气息完美融合,打造“串里+逛院”的沉浸式里院生活体验区。

同时,聚焦创意零售、餐饮美食、文化体验、住宿和休闲娱乐五大方向,积极引进符合街区特色的多元化业态,共计100余家商户签约进驻。

图源:网络

(3)项目成效

2024年该街区销售额破亿,2025年春节期间营业额达1776.41万元,签约面积超6万平方米。在社会效益层面,解决原住民流失问题,吸引市民游客回归,重塑老城烟火气。

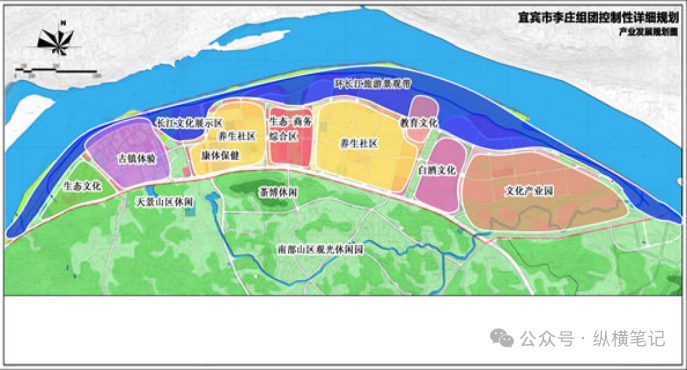

2、四川李庄历史文化名镇

(1)建设背景

李庄镇历史悠久,是第二批中国历史文化名镇,具有极高的历史文化价值,其建筑特色多元、包容,且具有典型的川南明清风貌。李庄是建立在文化地理概念上的长江首镇,是“万里长江第一镇”,亦是战时文化活动中心,拥有丰富的历史文化遗产、深厚的战时文化、高校历史文化资源。李庄镇现拥有各级文物保护单位多处,其中全国重点文物保护单位2处、省级文物保护单位4处、市、区级文物保护单位7处,拥有丰富的非物质文化遗产和优秀的传统文化资源。

(2)规划定位

规划目标:打造长江上游山、水、城、田全域一体的人文、山水、健康第一城——构筑独具生态人文特色的现代服务业综合示范区。

功能定位:以休闲度假、旅游服务、文化创意、康体教育、总部商务为主要功能的世界文化遗产地、历史文化名城展示区及国际山水园林城市核心区。

规划提出:构筑“万里长江第一镇”生态人文旅游中心为核心、以文化教育、旅游度假、总部经济为三类基地,以及旅游度假产业、文化创意产业、康体教育产业、总部经济产业、休闲观光农业产业五大产业支撑的现代新兴服务业产业体系。

图源:翠屏区新闻中心

(3)项目成效

随着生态保护与美丽乡村建设的持续推进,李庄的文旅产业蓬勃发展,游客数量逐年攀升。2023年游客数量达350万,2024年增至500万,预计2025年将突破600万。

图源:网络

九、结语

当前,四川省正以“文旅强省”战略为引领,全力推动“三九大”(三星堆、九寨沟、大熊猫)等超级IP与历史文化名城、名镇、名村深度融合,打造世界级文化旅游目的地。2025年,随着成都都市圈建设加速和巴蜀文化旅游走廊全面升级,历史文化保护与开发迎来前所未有的政策红利与市场风口。

以阆中古城的智慧化改造、李庄古镇的文化IP开发等成功案例为鉴,唯有早谋划、快行动、强整合,方能在这场文旅产业升级浪潮中抢占先机,让沉睡的历史资源转化为高质量发展的新动能。

文章已发表于四川纵横工程管理咨询有限公司微信公众号——纵横笔记,搜索公众号,可查看更多。